スタッフ紹介

大阪市立大学大学院

日本外科学会専門医・指導医

日本胸部外科学会専門医・指導医

日本呼吸器外科学会専門医

日本呼吸器外科学会胸腔鏡安全技術認定医

日本呼吸器学会呼吸器専門医・指導医

日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡専門医・指導医

日本がん治療認定医機構がん治療認定医

肺がんCT検診認定医師

臨床研修指導医

ロボット手術術者認定(ダヴィンチ)

日本内視鏡外科学会技術認定医

日本肺癌学会暫定指導医

日本外科学会専門医

日本呼吸器外科学会専門医

緩和ケアの基本教育に関する指導者研修会修了

日本呼吸器外科学会胸腔鏡安全技術認定

日本内視鏡外科学会技術認定医

日本肺癌学会暫定指導医

ごあいさつ

近年、高齢化に伴い肺がんに罹患する人が増加しております。この肺がん治療の強力な部隊が"呼吸器外科" です。しかし肺がん治療は呼吸器外科のみで完了するものではありません。呼吸器内科、腫瘍内科、放射線科・放射線治療科、病理診断科との緊密な協力関係が必要不可欠です。ところが、当院にはこれまで呼吸器外科のみ診療科として存在せず、地域住民の方々には大変なご不便をお掛けしておりました。この度、2025年4月より呼吸器外科開設となり、これで当院は肺がん治療において盤石の体制が整いました。また、肺がん手術はもちろんのこと、その他の呼吸器疾患でも我々が活躍できる場は多数存在します。既存の内科・放射線科はもちろんのこと、病院全体で協力して少しでも地域の皆様の力になれる様に頑張って参ります。

まずはご相談を

肺の手術というと「胸を大きく切られ、肋骨も取られてしまうのでは?」「退院しても酸素が必要になるのでは?」と心配される方が多いようです。でもご安心下さい。肺の外科治療は、ここ数年のうちに驚くほど変わり、今では術後の回復も早く、大多数の方(中には90歳を超える方もおられます)は肺がん手術後数日で退院されます。特に我々が得意としている1cm程度の創(操作孔)だけで行う完全胸腔鏡下手術(Thoracoscopic Surgery:TS)や手術支援ロボットでの手術は、手術直後の回復が早く、実際に手術を受けられた方やその経過をご覧になられたご家族の多くがその成果に驚かれます。

我々は、このTSを始めて約20年になり、今までにさまざまな手術を成功させてきました。また、手術支援ロボットでの手術経験も有します。もちろん、手術は気軽に受けるというわけにもいきませんし、手術を受けるなら相応の覚悟と自制が必要となることは言うまでもありません。しかし、もし高齢だからとか、持病があるからなどの理由だけで手術を避けようとしておられるなら、一度当科外来にお越し下さい。そしてわからない事があれば納得がいくまでご相談頂き、治療方針を改めてご検討下さい。われわれは皆さまと共に最善の治療を目指します。

※当科では、『一般社団法人 National Clinical Database』による"日本全国の外科系施設における外科症例の全数把握を目的としたデータベース作成を行う"という趣旨に賛同し、患者さま個人を特定できない形式でデータ登録を行っています。

National Clinical Database 外科系の専門医制度と連携した症例データベース

当科特徴と完全胸腔鏡下手術について

我々は、年齢に関係なく基本的にはすべての症例を完全胸腔鏡下手術(Thoracoscopic Surgery:TS)で行います。また2025年3月に手術支援ロボット「hinotoriTM(ヒノトリ)」が導入されたため、当科でも順次導入して行く予定です。高齢化に伴い、さまざまな併存疾患を持った患者さんが増えている中、手術前後をうまく乗り切るために、麻酔科はもちろん循環器内科、消化器内科、脳神経内科などの一見呼吸器領域とは直接関係がないと思われる診療科(すべて経験豊富な専門医が常勤しています)と密に連絡をとって手術に臨みます。この点ががんのみに特化した専門病院に比べ当院の大きな強みであり、医療センターとして十分な体制のもと、皆さまにより安心して手術を受けて頂けるものと考えております。

肺悪性腫瘍

肺がん

肺に出来る腫瘍の中で、最も良く知られているものは肺がんではないでしょうか。喫煙者に多いイメージが強い肺がんですが喫煙と無関係なタイプもあり、日本の統計において罹患数では大腸癌に次いで多く、死亡数では最も多いがんであります。そんな肺がんに対する治療において、当科では低侵襲でありながら高い安全性と根治性を担保するため、基本的に3〜4つの小さな創(操作孔)で行うTSを採用しています。また、同等レベルの手術がhinotori™(ヒノトリ)でも可能であり、最先端の治療を提供しています。

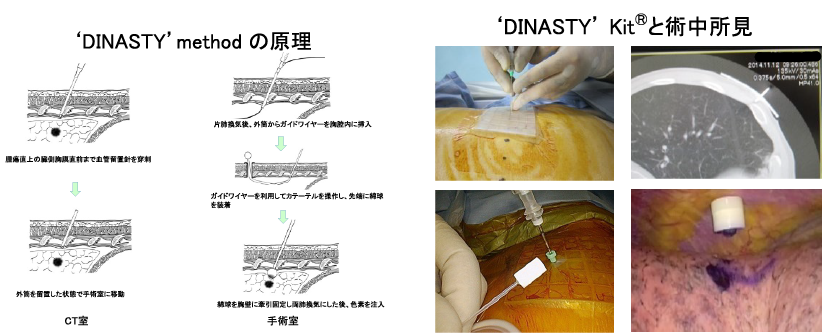

TSやhinotori™(ヒノトリ)は低侵襲ではありますが、創が小さいために肺を直接手で触ることは出来ません。このため小型の肺がん症例では病変を触知出来ず、局在の同定が困難な場合があります。この様な症例に対し、手術直前にCTガイド下に肺に直接針を打ち込んでマーキングするという方法がありますが、気胸や空気塞栓などの合併症を起こす可能性があります。これらの問題を解決するために当院では肺に創を付けずにマーキングする‘DINASTY’methodを考案し、安全に診療を行っています(当科独自の取り組み①参照)。

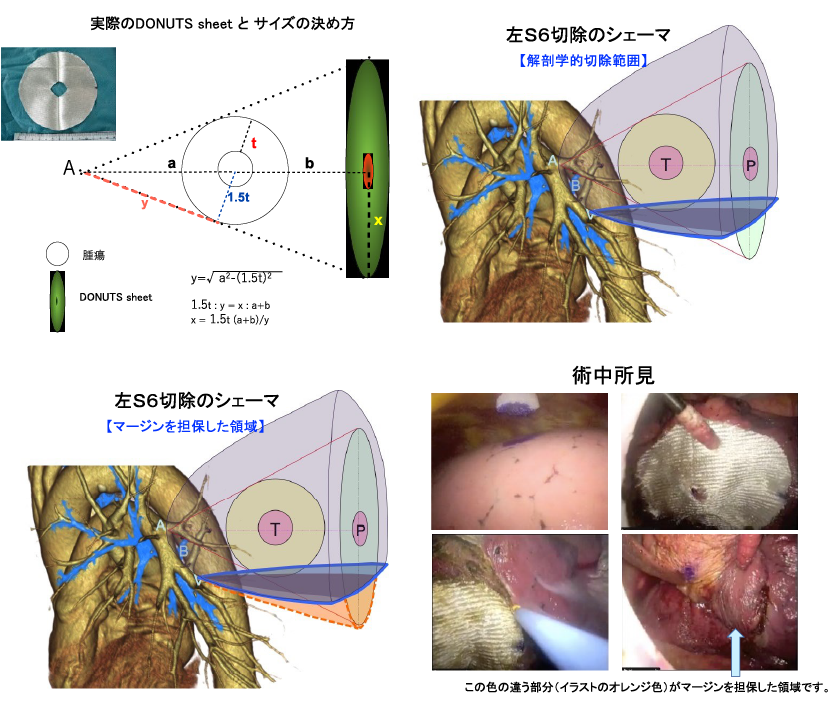

肺がんの標準術式は肺がんを含む肺葉の一つを切除する肺葉切除でありました。しかし近年、2cm以下の小型肺がんに対する術式として、肺葉切除よりもさらに範囲を限局して切除する区域切除の有用性が公表されました。区域切除は肺を切除する量が少ないため、呼吸機能を温存できるというメリットがありますが、一方で切除マージンが足りず断端再発率が高くなるというデメリットがあります。十分なマージンを取って区域切除を行えば問題ありませんが、病変が小さくTSやhinotori™(ヒノトリ)では触知困難であるため容易ではありません。そこで当科では‘DINASTY’kit®を用いた‘DONUTS’methodを考案し、呼吸機能を温存しつつもマージンを確保する区域切除を行っています(当科独自の取り組み②参照)。もちろん、TSやhinotori™(ヒノトリ)による低侵襲手術だけではなく、10cmを超える巨大な肺がんや胸壁合併切除、気管支・血管形成を要する拡大手術、化学療法後のsalvage surgeryも積極的に行っており、文字通り“小さなものから大きなものまで”対応しております。

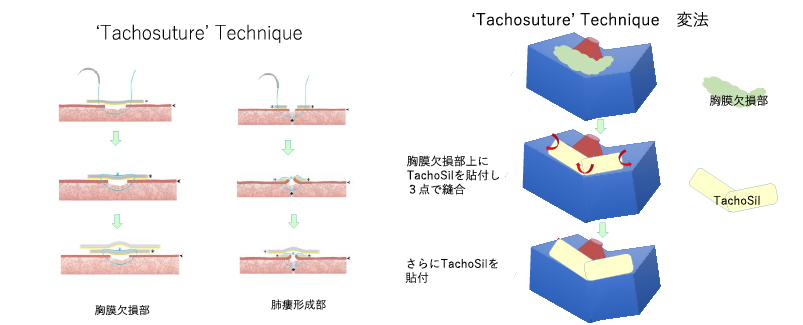

皆様が手術の方法とともによく気にされるのが入院期間でありますが、肺がん患者の術後入院期間は数日であり、非常に短くなっています。これは低侵襲な手術を提供しているためですが、肺切除後に生じる肺漏(空気漏れ)を確実に制御していることも大きな理由です。術後、遷延する気漏を防止する目的で当科では‘Tachosuture’ techniqueを考案し、この結果として術後早期の退院を実現しています(当科独自の取り組み③参照)

昨今、肺がんの治療は手術/抗がん剤/放射線とクリアカットにできず、非常に複雑になっています。当院には優秀な呼吸器内科・腫瘍内科・放射線治療科の医師が在籍しているため、術前・術後の化学療法が体系化され、質の高い最先端の治療を受けて頂ける体制が整っております。肺がんかな…と思ったら、肺がんと診断されたならば、一度お気軽にご相談下さい。

転移性肺腫瘍

肺に出来る悪性腫瘍は肺がんだけではありません。肺は血の中に酸素を取り込む働きをしているという性質上、全身に酸素を運んだ後の血が最初に流れ込む臓器であります。このため各臓器にがんが出来た場合、肺は転移先として非常に多い臓器です。肺への転移を切除することで予後やQOLの改善が見込まれる症例があるため、転移性肺腫瘍に対しても積極的に外科切除を行っております。また、原疾患の治療を継続するためには体力低下を最小限に止める必要があると考え、当科では区域切除などの縮小手術を積極的に行っております。

がん診療に関する当科の特長

当院呼吸器外科は呼吸器内科・腫瘍内科はもちろんのこと、複数領域の専門家と密に連携を取り合って診療を行える環境にあります。特に肺がんを中心とした胸部悪性腫瘍の診療に対しては、放射線科や放射線治療科、病理診断科などの複数領域の専門家による“キャンサーボード”によって十分検討し、正確な診断および外来化学療法を含めた最善の治療を行うよう努めています。

その他の疾患

気胸

肺は胸の中(胸腔内)に風船の様に膨らんで存在している臓器で、当然ですが空気は肺の中にのみ存在します。本来空気が存在するはずのない胸腔内になんらかの原因で空気が入った状態もしくは空気が存在し、そのために肺が虚脱した状態を気胸といいます。このうち、事故など明らかな外傷によらない気胸を自然気胸といい、自然気胸のうち明らかな肺の基礎疾患を持たないものを原発性自然気胸、慢性閉塞性肺疾患などの肺の基礎疾患などが原因で発症したものを続発性自然気胸といいます。気胸は20歳前後の若い痩せ型の男性に多く発症すると言われております(この原因は現在でもはっきりと解明されていません)が、続発性気胸も少なくなく、当科での手術例では30歳以下が6割、30歳以上が4割程度となっています。保存的治療(安静、胸腔穿刺、胸腔ドレナージ)で改善することはありますが、改善がない場合は手術を行うことになります。また、保存的治療の再発率は30〜50%とされており、手術を行うことで再発率の低減を図ることもあります。TSでの手術(現在、hinotori™(ヒノトリ)での適応はなし)は、病変の見落としや術後の癒着の少なさが指摘され、開胸手術と比較して術後再発率の高さが危惧されてきました。しかし様々な再発予防策が講じられ、2000年以降は1〜3%程度と開胸手術後(0.4〜3.3%)と遜色ない術後再発率とされており、当科でも同様の結果を得ております。特に当科ではstaple lineやその周囲からの嚢胞の再発を防ぐ取り組みに重点を置いて手術を行っております(当科独自の取り組み④参照)

縦隔腫瘍

前方は胸骨、後方は背骨、左右は肺に挟まれた、心臓や食道などの臓器が収まっている空間のことを縦隔と言い、主にこの部分に発生する腫瘍を総じて縦隔腫瘍と呼びます。診断のための生検が困難であること、重要な臓器が多数詰まった狭い空間なだけに良性悪性を問わず増大すると息苦しさなどの症状が強く出ることなどから、診断を兼ねて外科切除を行う場合があります。腫瘍は胸の中心にあることが多いことから、手術は胸の中心に15〜20cm程度の創を付けて、胸骨を切り開いて行うことが一般的でした。しかし当科では、縦隔腫瘍においても左右の胸(どちらか一方)の側面に5〜10mm程度の小さな創(操作孔)を付けるだけで行うTSやhinotori™(ヒノトリ)での手術は、術後の痛みが軽減され回復が早いというだけでなく、美容上の観点からも喜ばれています。

肺良性腫瘍

肺には肺がんを初めとする悪性腫瘍だけではなく、浸潤や転移といった性質を持たない良性の腫瘍が出来ることがあります。中には悪性腫瘍との鑑別が付かず、経過観察とされ画像検査(主に胸部CT検査)が繰り返し行われることがあります。画像検査に伴う医療被曝が問題視される昨今、これを回避するのみならず、“肺に腫瘍がある”という患者さんの不安を取り除くことを目的として手TSやhinotori™(ヒノトリ)を用いて切除することがあります。

膿胸

なんらかの原因で胸腔内に“空気”ではなく“膿”が溜まってしまう疾患です。通常は溜まった膿を穿刺して胸腔外へ出すドレナージと抗菌薬の投与により治療を行いますが、これらの手段で改善のない場合は頑固に残った膿と醸膿胸膜を手術できれいにする必要があります。当然当科ではTSで行います(現在、hinotori™(ヒノトリ)での適応はなし)。

肺アスペルギルス症

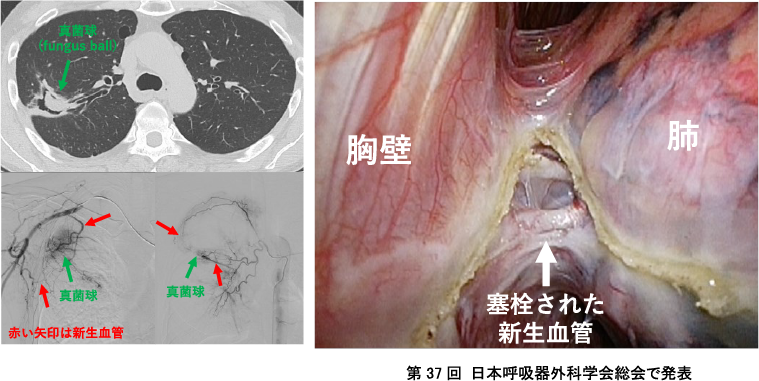

カビの一種であるアスペルギルス(Aspergillus)によって起こされる真菌症(感染症)の一つで、呼吸により体内に入り、肺内に生着し血痰・喀血を来すことがあります。肺アスペルギルス症の標準的な治療法は抗真菌薬の投与ですが、肺内に真菌球(fungus ball)を作る慢性型の単純性肺アスペルギローマの第一選択は外科切除になります。ただし、この疾患は多数の新生血管を伴う強固な癒着を胸腔内に作り出す事が多く、剥離操作に大量の出血を伴うため体に負担の大きい手術となります。そこで当科ではオリジナルの治療法を用いることでこのリスクを低減しています (当科独自の取り組み⑤参照)

完全胸腔鏡下手術(Thoracoscopic Surgery: TS)について

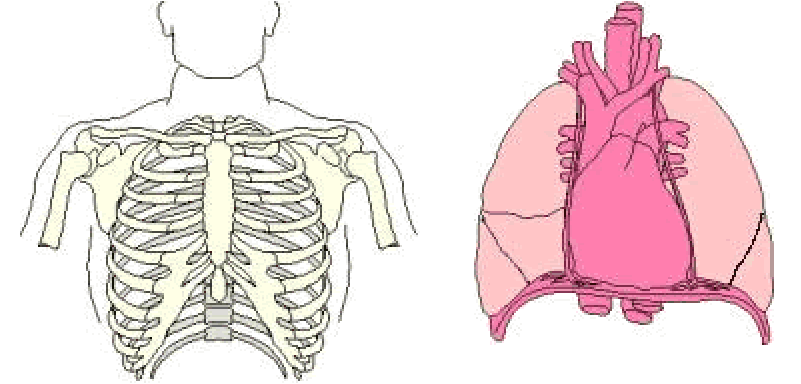

胸郭と胸部内臓(肺と心臓)

胸部には、心臓、肺、大動脈、気管、食道、その他の重要な臓器があり、これをガードするように、左右に肋骨、前に胸骨、後に胸椎(背骨)があります。そのため、胸部の内臓の手術(標準開胸手術:写真1)を行うためには大きな皮膚切開創をおき、肋骨を強く押し広げたり、胸骨を鋸(のこぎり)で切り開いたりすることが不可欠でした。このため、従来の手術では創が大きく、術後の痛みも強いなど患者さんの負担は非常に大きいものでした。

胸腔鏡下手術とは

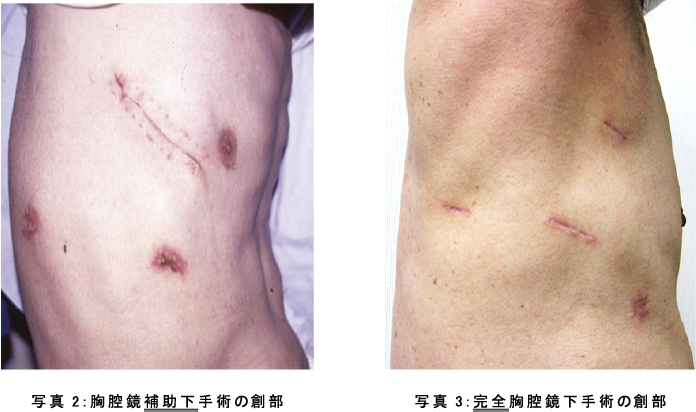

胸腔鏡下手術は、大きく分けて二種類あります。一つは"胸腔鏡補助下手術(写真2)"であり、もう一つは"完全胸腔鏡下手術(Thoracoscopic Surgery: TS)(写真3, 5)"です。共に胸腔鏡下手術と呼ばれ、厳密に区別されない場合もあります(保険収載上は区別されません)。

我々は完全胸腔鏡下手術を得意としていますが、完全胸腔鏡下手術は難易度が高く、外科医に負担を強いるという短所があります。しかし、胸腔鏡から得られる画像は明瞭かつ精細であり、細部までの観察が可能になります。このことは手術の安全性と根治性(完全にがんを取り切れること)の向上に繋がると考えております。そして何より術後の痛みが少なく、早期退院が可能といった長所がはっきりとあらわれるのがこの術式です。

※しかし、小さな創(操作孔)で手術を行う完全胸腔鏡下手術は危険ではないの?という意見があるかもしれません。日本内視鏡外科学会において鏡視下(カメラ下)での手術は、その技術力が評価される傾向にありますが、日本呼吸器外科学会の鏡視下手術で重視されるのは安全性であり、いくら技術力があっても安全ではない(臓器損傷のリスクが高い)手術は胸腔鏡の技術認定を受けられません。当科は胸腔鏡下手術に置いて日本呼吸器外科学会の技術認定(日本呼吸器外科学会胸腔鏡安全技術認定)を受けた医師が2名在籍しており、これまで出血を理由に開胸手術へ術式の変更を行ったことはない(99%以上の完遂率)という事実が、高い技術力と安全性の証明です。

また、縦隔腫瘍の手術は、胸の中心に15〜20cm程度の創を付けて、胸骨を切り開いて行うこと(胸骨正中切開)が一般的でした(写真4)。しかし当科では縦隔腫瘍に対しても左右の胸(どちらか一方)の側面に小さな創(5mm程度の操作孔を2つと10mm程度の操作孔を1つ)を付けるだけで行う完全胸腔鏡下手術を行っており、これは術後の痛みが軽減され回復が早いというだけでなく、美容上の観点からも優れています(写真5)。

当科独自の取り組み

① ‘DINASTY’ method

画像診断の進歩により小さな異常陰影が見つかることが多くなるに従い、従来の検査法では良性か悪性かの判断が難しくなることがあります。この場合、全身麻酔下に手術で採取した組織を調べる必要があるのですが、TSやhinotoriTM(ヒノトリ)であれば肋骨を傷つけずに小さな傷で終了できます。しかし病変が肺の表面に現れていない場合、触って確認するとなれば、通常の開胸手術となることがあります。そこで当科では病変部位を可視化する方法を考案し[1]、さらに簡単に利用できるCTガイド下マーキングキット(Detection of Invisible Nodule by Atraumatic Stamper in Thoracoscsopic surgery’ Kit:‘DINASTY’Kit®) を開発し、 ‘DINASTY’method として低侵襲な組織診断を可能にしています。

[1] Nishida T, et al. Eur J Cardiothorac Surg.2013;44:1131-3

② ‘DONUTS’ method

画像診断の進歩のため小さい腫瘍が発見されることが多くなり、治療法としてlobectomyだけでなくsegmentectomyの有用性が公表されました[1]。このsegmentectomyに重要なのは腫瘍からのマージンの担保であり、触知できない場合、TSではマージンの担保が難しい場合が生じます。そこで当科では腫瘍の部位を可視化し[2]、さらにドーナツ状に作成したシートを用いる方法(Dual Outline of Navigating Utensil in Thoracoscopic Segmentectomy’ method:‘DONUTS’method)を提唱し[3]、腫瘍からのマージンの担保したsegmentectomyを行っています。

[1] Saji T,et al. Gen Thorac Cardiovasc Surg. 2017;65:133-6

[2] Nishida T, et al. Eur J Cardiothorac Surg.2013;44:1131-3

[3] Nishida T, et al. Eur J Cardiothorac Surg.2016;49:698-700

③ ‘Tachosuture’ technique

肺切除により生じる遷延性気漏(7日間以上)は15-25%に発生し、合併症・入院日数・医療費の増加が問題となります [1]。当科ではこの遷延性気漏の防止法として‘Tachosuture’Techniqueを考案し [2 ]、さらに従来では困難であった場合でも簡便に行えるよう改良を加えた‘Tachosuture’Technique 変法を用いることで遷延性気漏ゼロを目指した取り組みを行っています。

[1] Belda-Sanchis J,et al. Cochrane Database Syst Rev 2010, Issue 1

[2] Nishida T,et al. Gen Thorac Cardiovasc Surg. 2017;65:133-6

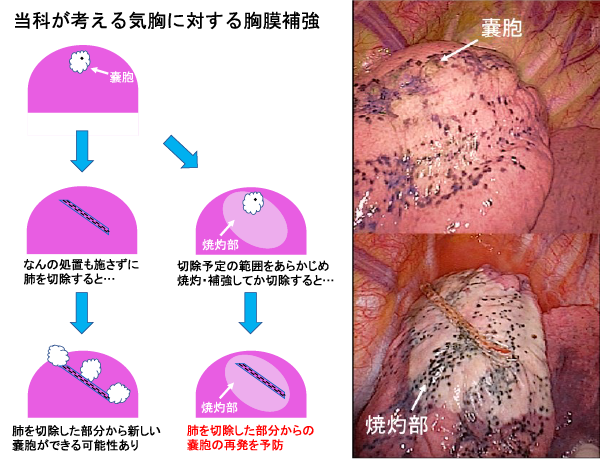

④ 肺切除前の臓側胸膜の補強

気胸の術後再発を危惧し、肺病変の切除後に壁側胸膜の擦過による胸膜癒着の 促進や医療材料による臓側胸膜の被覆などの追加処置が行われることがあります。 当科でも医療材料により臓側胸膜を被覆することはありますが、これに加えて、あら かじめ臓側胸膜を低電圧凝固により焼灼・補強してから切除することで、切除部分か らの新規嚢胞の発生を予防しています。

⑤ 肺アスペルギルス症に対する術前経カテーテル血管塞栓

前述の通り単純性肺アスペルギローマの第一選択は外科切除になりますが、この疾患は多数の新生血管を伴う強固な癒着を胸腔内に作り出す事が多く、剥離操作に大量の出血を伴うため体に負担の大きい手術となります。そこで当院では放射線科と連携し、流入する新生血管を術前に血管内カテーテル検査で確認・塞栓し手術に臨むことで、術中の大量出血を予防しています。またTSやhinotori™(ヒノトリ)といった低侵襲なアプローチ法と併用することで、より体に負担の少ない手術を実現しています。