スタッフ紹介

日本産科婦人科専門医、日本婦人科腫瘍専門医、日本臨床細胞学会細胞診専門医

日本産科婦人科指導医

日本がん治療認定医機構がん治療認定医

新生児蘇生法「専門」コース修了認定

母体保護法指定医

新生児蘇生法「専門」コース修了認定

緩和ケア研修会修了

緩和ケア研修会終了

新生児蘇生法「専門」コース修了認定

診療科の特色

産婦人科は産科(妊娠、分娩、産褥)と婦人科(良性疾患、悪性疾患、不妊症)の診療に従事しています。

産科

2020年の分娩件数は269件、帝王切開は59件(21.9%)でした。

当センターでは母乳育児を推進しており、「おっぱい教室」「赤ちゃん教育」「安産教室」「和風陣痛室」「立ち会い分娩」「分娩直後からの母児同室」「カンガルー抱っこ(STS)」などをすすめています。

当センターでは前回帝王切開術を受けられている妊婦様に対しては、母児双方のリスクを考慮して反復帝王切開術の方針としています。今後とも、この地域の周産期センターとしての役割を果たしていきたいと、医師、助産師、看護師の全員が強く思っています。

お産に関する情報を「当院でお産を希望される方へ」にまとめています。

当センターで分娩希望の方へ

平成29年6月より「分娩受け入れ制限」を解除いたしました。分娩ご希望の方はお気軽に産婦人科までご相談ください。

産後ケアのサービスを提供しています。

産後十分な育児の支援が得られず、育児の負担でからだとこころの不調を抱えるお母さんと赤ちゃんが、助産師などから体調管理や育児支援、こころのケアなどをうけられるサービスを提供しています。

当センターでは市から委託を受け、宿泊型・日帰り型の産後ケアを行ってきました。

令和4年4月からは訪問型産後ケアを新たに開始しました。

自宅に助産師が訪問して赤ちゃんの沐浴や授乳についての支援を受けられるようになりました。

兄弟がいるので医療機関での滞在が難しい人や、いろいろ相談したいお父さんも利用できます。

詳細はこちらからご確認ください

婦人科

女性のトータルライフサポートを目指しつつ大阪府がん診療拠点病院の役割を果たし、婦人科悪性腫瘍、良性腫瘍(子宮筋腫、子宮内膜症など)、女性ホルモン異常、更年期、子宮脱など多岐にわたる女性特有の疾患に対応をしております。手術は開腹、腹腔鏡、膣式のいずれも対応可能であり、個々の患者様にとって最善の治療をご提供出来るよう努めております。

主な診療内容・取扱い疾患

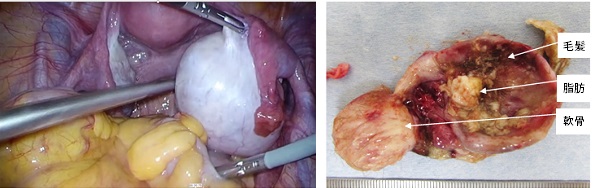

若年者に多い卵巣胚細胞性腫瘍

最も多いのが成熟のう胞性奇形腫(胚細胞性腫瘍の80%以上がコレ)です。しばしば茎捻転というねじれ状態を起こし、突発する腹痛の原因になることがあります。緊急手術の対象となることもしばしばあり、10代の若い方の急性腹症(突発する腹痛)では見逃してはいけない疾患です。ほとんど傷が目立たない腹腔鏡下手術で治療ができます。

頻度はまれですが、悪性胚細胞性腫瘍(卵黄嚢腫や未熟奇形腫など)もあるので注意が必要です。この場合はBEP療法という抗がん剤治療がよく効きますので子宮や片方の卵巣を残す手術の選択が可能です。すなわち将来的に妊娠・分娩の可能性が残せる治療です。

また、若年者以外でも発見されることがあります。数%に悪性転化と言って、奇形腫の癌化が起こることもあり、放置できない疾患です。

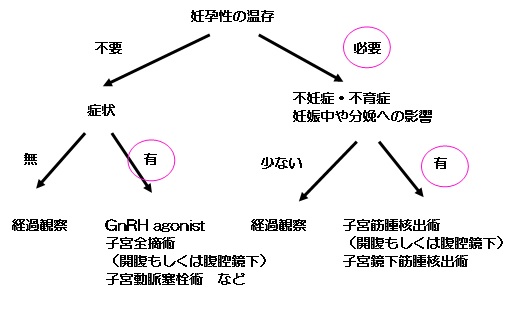

貧血の原因となる子宮筋腫

日本人女性の約1割が貧血症で、そのほとんどが鉄欠乏性貧血です。原因は何と言っても毎月起こる月経(生理)によるものが一番多いでしょう。この異常に多い月経のことを過多月経といいます。生理の量が多くなる原因に子宮筋腫や子宮腺筋症(子宮の筋肉の中にできる子宮内膜症)があります。

子宮筋腫は女性ホルモン依存性腫瘍で、子宮の至る処に発生し症状の起こしやすさに違いがあります。なかでも粘膜下筋腫はサイズが小さくても症状が強く出ることが多いといわれています。

子宮筋腫は良性ですので、症状がなければ治療の必要がありません。ただし、今後の妊娠・分娩に影響があると考えられる場合は、摘出手術が選択されることもあります。

当センターでの基本的な治療方針は以下のようになります。

子宮全摘や筋腫核出などの手術では、可能な限り傷が目立たない腹腔鏡下手術や腟式に行う子宮鏡下手術で治療しています。中には子宮筋腫のような器質的疾患がないにもかかわらず過多月経に悩まされる方もおられます。そういった場合、当センターではMEA(マイクロ波アブレーション)という方法で腟式に治療を行い、良好な結果が得られています。

とにかく痛い!子宮内膜症・腺筋症

月経痛(生理痛)に悩む女性は少なくありません。そのような方は、もしかすると子宮内膜症にかかっているかもしれませんので婦人科を受診されることをお勧めいたします。

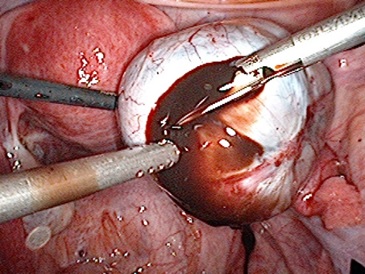

子宮内膜症とは子宮内膜(子宮の中にあって月経時に剥がれ落ちる組織)に似たようなものが異所性に(子宮の内腔以外のところに)発生する疾患で、月に1回いたるところで月経のような出血が起こる病気ですから痛くないわけがありません。生殖年齢女性の約10%(最近では不妊症、月経痛のある方の50%)に存在し、月経痛と不妊を主症状とし、QOL(Quality Of Life: 生活の質)を著しく損なう疾患とされています。

子宮内膜症とは子宮内膜(子宮の中にあって月経時に剥がれ落ちる組織)に似たようなものが異所性に(子宮の内腔以外のところに)発生する疾患で、月に1回いたるところで月経のような出血が起こる病気ですから痛くないわけがありません。生殖年齢女性の約10%(最近では不妊症、月経痛のある方の50%)に存在し、月経痛と不妊を主症状とし、QOL(Quality Of Life: 生活の質)を著しく損なう疾患とされています。

内膜症で頻度が高いのは卵巣の内膜症であるチョコレートのう胞です。手術が必要な場合は良性疾患ですのでこれもやはり腹腔鏡下手術を行います。

子宮頸がんの原因は実は感染症だった!?

子宮頸がんは子宮の出入り口部分にできたがんのことを指します。この子宮頸がんはヒトパピローマウイルスの感染が原因であるということが明らかになっています。感染した年齢が早ければ早いほど子宮頸癌が発症する年齢も早くなります。近年は初交年齢が若年化している背景もあり、20代での罹患も多く見受けられますが、現在のところ40代が罹患のピークとなっています。子宮頸がんの治療は手術可能な状態(II期まで)なら手術が基本になります。切除不能なIII期以降のケースでは放射線と抗がん剤を組み合わせた治療や抗がん剤の全身投与を行います。手術は病巣を余すことなく取りきるために広汎子宮全摘が行うことが多いです。

子宮頸がんは子宮の出入り口部分にできたがんのことを指します。この子宮頸がんはヒトパピローマウイルスの感染が原因であるということが明らかになっています。感染した年齢が早ければ早いほど子宮頸癌が発症する年齢も早くなります。近年は初交年齢が若年化している背景もあり、20代での罹患も多く見受けられますが、現在のところ40代が罹患のピークとなっています。子宮頸がんの治療は手術可能な状態(II期まで)なら手術が基本になります。切除不能なIII期以降のケースでは放射線と抗がん剤を組み合わせた治療や抗がん剤の全身投与を行います。手術は病巣を余すことなく取りきるために広汎子宮全摘が行うことが多いです。

しかし大きな手術になればなるほど、合併症や後遺症が増える傾向があります。特にこの手術では術後に排尿障害(尿意がない、自力で排尿できないなど)が起こることがあります。

このような合併症を回避するため、当センターでは神経温存の術式を取っており、根治性を損ねず、かつ術後のQOL(生活の質)を落とさないよう努力しております。

子宮体癌は不正出血に注意!

子宮体癌は子宮の内膜に発生する癌で、その発生過程の違いからタイプ1とタイプ2の2つに分けられます。子宮体がんのおよそ90%がタイプ1に属します。タイプ1の子宮体がんは女性ホルモンである「エストロゲン」に大きく依存して発生・進行していくタイプを指します。エストロゲンには子宮内膜を増殖させる作用があり、このエストロゲンによる刺激が長期間持続すると、子宮内膜増殖症という前がん病変(がん一歩手前の状態)を引き起こし、最終的にがんが発生してしまうことがあります。エストロゲンに依存した子宮体がんは特徴として閉経前後の女性に多く、早期から不正出血などの症状が現れやすいことが知られています。

一方で子宮体がんのおよそ10%、エストロゲンに依存しない子宮体がんを総称してタイプ2といいます。ホルモンの依存などがなく突然発生するものが多く、悪性度が高いといわれています。これらのがんは閉経後の方に多く、特にご高齢の方に罹患しやすい特徴があります。

子宮体癌の治療も手術が基本で、必要があれば抗がん剤治療の追加をおこないます。

難治性卵巣癌に立ち向かう!

卵巣癌は非常に治療の難しい癌の一つです。その理由として

早期発見が難しい。→早期では症状が出にくい。

腹腔内に蔓延(播種といいます)しやすく、容易に癌性腹膜炎になってしまう。 →手術で取りきるのが難しい。

半分以上が再発する。 →再発すると、次第に抗がん剤が効きにくくなり、根治が難しい。

といったことがあげられます。

早期発見が難しいので進行してから(お腹の中で蔓延してしまった状態で)治療を行うため手術をしても病巣が残ってしまい再発率が高くなってしまう、という悪い流れがあります。

何かの理由で婦人科を受診した際に偶然早期の卵巣癌が見つかる場合もありますが、子宮がんと違って、現時点で有効な検診方法はありません。がん治療では、おそらく手術で取りきることが一番効果的であるとおもわれます。ですので、いかにして癌を取りきるかがキーポイントになってきます。当科では、可能な限り取りきるため、子宮・卵巣・大網以外にも必要があれば播種病巣のある腹膜も合併切除を行い、広範囲にリンパ節を廓清し(骨盤~傍大動脈)根治性を高めた手術を行っております。また進行した患者様に対しても治癒率向上を目指して、初回手術で診断確定したのち抗がん剤治療を行い、病巣が縮小した時点で再度手術を行うといった方法もとっております。

何か出てきた?骨盤臓器脱

「最近夜中に何度もトイレに行かないとダメ」だったり「おしっこが出にくい」などの症状や、「股の間に何か挟まったような違和感」を感じたなら骨盤臓器脱かもしれません。これは加齢による変化などで骨盤の底にある筋肉が緩み、膀胱や子宮を支えきれなくなって起こります。これにより排尿障害や違和感が引き起こされます。こういった病態はご高齢の方に多く起こりますので、治療も手術だけでなく、手術をせずに治す方法(非観血的整復といって、ペッサリーリングを膣内に留置し膀胱や子宮を支える方法)もとっています。腟式手術だけではなく、最近では腹腔鏡手術も積極的に行っています。

診療実績

2020年度 手術実績

| 腹腔鏡下手術 | |

|---|---|

| TLH(腹腔鏡下子宮全摘) | 42 |

| LM(腹腔鏡下筋腫核出) | 7 |

| 卵巣嚢腫摘出 | 28 |

| 付属器摘出 | 26 |

| 卵管切除 | 3 |

| 異所性妊娠手術 | 3 |

| LSC(腹腔鏡下仙骨膣固定術) | 8 |

| 117 | |

| 開腹手術 | |

|---|---|

| 単純子宮全摘 | 39 |

| 広汎子宮全摘 | 1 |

| 付属器摘出 | 27 |

| 大網摘出(部分・亜全摘) | 16 |

| 骨盤リンパ節廓清 | 11 |

| 傍大動脈リンパ節廓清 | 6 |

| 筋腫核出 | 4 |

| 104 | |

| 腟式手術 | |

|---|---|

| 円錐切除 | 19 |

| VT(腟式子宮全摘) | 2 |

| 前後腟壁形成 | 1 |

| TCR(子宮鏡下手術) | 21 |

| MEA(低周波子宮内膜アブレーション) | 2 |

| 内膜掻爬術 | 3 |

| 48 | |

| その他 | |

|---|---|

| ペッサリー抜去 | 1 |

TOPICS

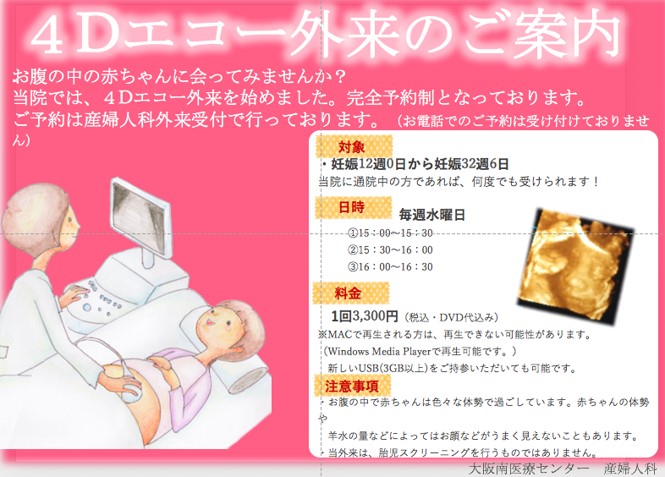

4Dエコー外来(完全予約制)を開設しました!

当院で妊婦健診を実施している妊婦さんを対象に2021年10月7日から4Dエコー外来を始めました。

4Dエコーは、赤ちゃんの立体的な画像をリアルタイムで表示することができ、赤ちゃんの姿勢や位置、タイミングによっては、あくびをしたり手を動かしたりするなどの様子を観察することができます。

当院ではLSC(腹腔鏡下仙骨膣固定術)を積極的に行なっています!

LSC(腹腔鏡下仙骨膣固定術)は骨盤臓器脱によって下垂した膣を、腹腔鏡下にメッシュを用いて仙骨へ固定する方法です。平成28年度の診療報酬改訂より保険収載され、当院でも現在は保険診療で手術を行っています。

特徴としては腹腔鏡を用いることで低侵襲(身体に負担が少ない)で、術後再発率が低く治癒率が高い手術であり、メッシュを入れることによって起こる合併症のリスクも他の術式に比べて低く、患者様の満足度が高い手術と言われています。