スタッフ紹介

がん疾患センター部長

和歌山県立医科大学大学院医学研究科

消化器外科専門医・指導医(日本消化器外科学会)

食道外科専門医(日本食道学会)

内視鏡外科技術認定医(日本内視鏡外科学会)

ロボット手術術者認定資格(ヒノトリ・ダヴィンチ)

和歌山県立医科大学大学院

消化器外科専門医、指導医(日本消化器外科学会)

日本肝胆膵外科学会高度技能指導医

消化器がん外科治療認定医

和歌山県立医科大学大学院医学研究科

診療科の特色

はじめに

大阪南医療センター外科は和歌山県立医科大学外科の初代教授であった中尾行保先生(阪大 昭和6年卒)のご意向で当時の国立河内長野病院(現在の大阪南医療センター)に外科診療を開始しました。まず、1963年(昭和38年)、筒井候彦先生が出向されました。翌1964年(昭和39年)には筒井先生と同級の戸田慶五郎先生にバトンタッチしながら、外科診療の準備をされたそうです。そして、1964年には、中尾外科から篠憲二講師(阪大 昭和25年卒)が医長として国立河内長野病院第二外科を設立され、1965年(昭和40年)4月、国立大阪南病院外科として独立しました。その後、篠憲二先生(後に副院長に昇格)を中心に、数々の先生方の尽力により、大阪南医療センター外科が発展を続け、現在では南河内医療圏には不可欠の存在となっています。篠憲二先生以降の歴代の外科責任者は、田中晋二先生、鎌田義鉱先生、田伏克惇先生、堀内哲也先生に継承され、2023年4月より中森幹人が責任者として外科の運営を行っています。そして、2025年4月からは、呼吸器外科の新設に伴い、担当臓器を明確にすべく、標榜科をこれまでの「外科」から「消化器外科」へと変更しました。

大阪南医療センター消化器外科の強み

① 大学病院に匹敵するアクティビティーとクオリティーを提供します。

消化器外科手術は、従来は開腹による手術が主体でしたが、近年の手術器具の発達に伴い、体への負担が少ない、腹腔鏡手術、および内視鏡手術用支援機器を用いた腹腔鏡手術(いわゆるロボット支援下腹腔鏡手術)が主流となりつつあります。

この流れの中で、当科では、手術手技が採点される日本内視鏡外科学会技術認定医(認定試験の合格率が約30%と極めて厳しい試験です)が4名在籍(2025年4月時点)し、技術が担保された腹腔鏡手術を提供できるようになっています。更には、各医師に対し、臓器別の専門性も持たせるようにし、安定した技術を提供できるように心がけており、この結果、消化管の手術においては9割以上の症例を腹腔鏡手術で行っています。肝胆膵の悪性疾患の手術治療に関しては、消化器外科領域の中でも非常に技術難易度が高く、市中病院では敬遠されがちな手術領域なのでありますが、当施設では日本肝胆膵外科学会高度技能専門医/指導医(これも手術手技が採点される認定試験で、試験合格率約30%と厳しい試験となっています)が2名在籍(2025年4月時点)し、血管合併切除再建を伴うような大学病院でしか実施しないような超高難度な手術も対応可能となっています。このように、大阪南医療センター消化器外科では、大学病院に匹敵するアクティビティーとクオリティーでの手術治療を提供できる体制となっています。

② 内視鏡手術用支援機器を用いた腹腔鏡手術(いわゆるロボット手術)を提供します。

待望の内視鏡手術用支援機器「hinotori™(ヒノトリ)」が2025年3月に当施設に導入されました。今後の腹腔鏡手術は、ロボット支援下腹腔鏡手術へと移行していく予定となっています。「ヒノトリ」は国産初の内視鏡手術支援ロボットで、関西の国立病院機構で「ヒノトリ」が導入されたのは当院が最初となります。「ヒノトリ」の名称は、医師でもあった漫画家・手塚治虫氏の代表作「火の鳥」にちなんで つけられました。「人に仕え、人を支える」ロボットというコンセプトのもと、「ヒノトリ」ロゴにも「火の鳥」がデザインされています。

|

従来、腹腔鏡手術では、開腹術と異なり、腹部に数か所の穴をあけた所から、手術器具(鉗子)を介した手術操作を行うため、操作角度の制限が術者の悩みでありました。今後、この内視鏡手術支援ロボットを用いることで、術者は、奥行き感のある3D映像や拡大映像による良好な視野のもと、手ぶれ防止機能や多関節構造によるロボット鉗子操作の恩恵を受けることにより、操作角度の制限から解放され、従来の内視鏡手術と比べてより精細な手術が可能となります。

この「ヒノトリ」は、米国製の手術支援ロボット「ダビンチ」より可動域を一軸増やすことにより、ロボットアームがより人間に近い動きをするように改良されており、緻密かつ繊細な日本人気質が反映された機器となっています。また、アーム全体がスリム化されており、アーム同士の衝突を自動で回避する機能も搭載されています。また日本製ということで、今後のさらなる機能向上を目指した改良(マイナーチェンジ)においても、実際に機器を使用する日本人外科医師の声が届きやすく、即座に改善されていくというメリットがあります。

|

現時点で 「ヒノトリ」を使用する手術で保険収載されているものは、泌尿器科領域、婦人科領域、消化器外科領域の手術であり、まずは、消化器外科で消化器癌に対するロボット支援手術である胃癌、肝臓癌、大腸癌(結腸癌・直腸癌)の手術から「ヒノトリ」による内視鏡手術を開始します。

日本製でロボット手術を行うことは、わが国の産業の活性化にもつながります。「ヒノトリ」の導入によって、今後とも地域の中核病院として、さらなる低侵襲手術の発展、提供により一層尽力していくとともに、患者さんに寄り添う医療を続けられるよう努力してまいります。

③ 多職種チームによる入院中のトータルマネジメントを提供します。

近年の日本全体の高齢化に伴い、来院される患者さんも高齢化が著しくなってきております。いろいろな持病を抱えた患者さんが手術対象となってくるわけでありますが、当センターでは、すべての患者さんに対し、医師、歯科医師、看護師、薬剤師、栄養士、理学療法士、言語聴覚士を含めた多職種チームが、患者さん個々の状態に応じて関わらせていただき、診療科の垣根を超えたチーム医療による持病の治療・管理ならびに、安全な外科周術期管理を提供するようにしています。心臓や肺、腎臓等に持病があり、他の病院では治療が困難と言われた患者さんに対しても、当院では総合病院の特徴をいかし、循環器科や呼吸器内科、腎臓内科、麻酔科の協力のもと、患者さんの全身を把握したトータルマネジメントで外科周術期の治療が提供可能となっています。

主な診療内容・取扱い疾患

臓器別治療内容について

上部消化管外科(担当責任者:中森幹人)

食道がんについて

食道はのど(咽頭)と胃の間をつなぐ長さ25cmぐらいの管状の臓器で、大部分は胸の中、一部は首約5cm、咽頭の真下)、一部は腹部(約2cm、横隔膜の真下)にあります。食道がんは食道の内腔をおおっている粘膜から発生します。食道がんは進行すると食道の壁の深くまで浸潤し、リンパ節や他の臓器に転移します。食道がんの95%程度は胸部または腹部食道から発生し、5%程度は頸部の食道から発生します。飲酒や喫煙は食道がんの危険因子とされています。

当センター外科は、日本食道学会認定の食道外科専門医による手術をはじめとする食道がんの集学的治療に対応しています。日本食道学会の「食道がん治療ガイドライン」に沿った標準的な治療を基盤としながら、南河内医療圏にお住まいの患者さんに安心頂けるような食道がんに対する手術に加え、術前後の化学療法や術後の外来まで対応しています。また、手術が出来ない患者さんに対しても、放射線治療の専門医や消化器科、腫瘍内科医と協力し、化学放射線治療を行っています。

当センター外科の取り組みとしては、低侵襲手術に力を入れており、がんの進行度を考慮し、施行可能な患者さんに対しては積極的に胸腔鏡・腹腔鏡による完全鏡視下手術を導入しております。この胸腔鏡・腹腔鏡を用いた内視鏡外科手術では、手術の傷が小さくなるだけではなく、手術中の出血量が少なくなり、術後の傷の痛みも少なくなります。また、超高齢化時代に対応するために、呼吸機能の低下している患者さんには非開胸アプローチによる縦隔鏡下食道手術を行っています。

胃がんについて

近年、胃がんの診断と治療が進歩し、胃がんの治療成績は向上しました。このことは胃がんの罹患率が高いわが国にとっては喜ばしいことですが、新型コロナウイルス感染症の影響で「がん検診」等の受診控えが生じ、主に検診で見つかることの多い「胃がん」の手術症例が大きく減少し、胃がんでは「腹膜播種による手術不能」症例が増加しています。最近の報告では、「胃がんの切除症例」数を見てみると、2019年4-12月と2020年4-12月とを比較すると「約20%の減少」となっています。「ステージ別」に見ると、大腸がんと同様に「軽度(ステージI―II)症例」の数が大きく減少しています。さらに「切除できない症例」(開腹したものの腹膜播種があり、腫瘍切除できなかった症例)が増えていることも分かりました。

当科では、胃がんの進行度だけではなく、患者さんの年齢や生活状況、食生活を考えた、個々の患者さんごとに適したテーラーメイド胃外科治療を心がけています。

手術が必要な胃がんの患者さんには日本胃がん学会の「胃がん治療ガイドライン」に沿った標準的な治療を基盤としながら、当センターでは、患者さんへの負担を最小限にするために、低侵襲手術である腹腔鏡下手術を日本内視鏡外科学会の技術認定医が中心となって積極的に行っております。腹腔鏡下胃切除術の利点は、①傷が小さく、痛みが少ない、②術中の出血が少ない、③腸管などの他臓器へ与える侵襲が少ない、④術後早期に回復し、入院期間が短く、早い社会復帰が可能なことです。また、画質の良い腹腔鏡手術システムを用いることで、拡大視された視野の下、さらに繊細で、正確な手術を行うことができ、より安全かつ確実な手術を行うことができます。当センターでは、概ね40~50例/年の胃がん手術数であり、2019年10月からは完全鏡視下手術にも積極的に取り組んでおり、早期胃がん・進行胃がんのすべてにおいて根治性が損なわれない低侵襲手術を行っています。今後は胃がん手術にも内視鏡手術用支援機器「hinotori™(ヒノトリ)」を導入し、ロボット支援下腹腔鏡手術へ移行していく予定となっています。

また、かなり進行した状態で胃がんが見つかる患者さんは、現在でも少なくありません。そのような場合、たとえば胃がん治療ガイドラインでは、ステージ4であれば手術ではなく抗がん剤治療が推奨されています。しかし、上述した通り、大きな胃がんがあれば食べられなくなり、体重・筋力だけではなく、QOLも低下し、十分な抗がん剤さえ行うことができません。当センター外科では、高度に進行した胃がん患者さんに対しても、患者さんの食事摂取・栄養状況・QOLを優先に考え、“食べるためを目的とした手術”や“栄養改善のための胃がん治療”を提供します。

近年は、胃がんの化学療法は従来の抗がん剤のみならず、分子標的治療薬や免疫チェックポイント阻害薬など、多岐にわたっています。私たちは胃がんの化学療法についても、ガイドラインを遵守しながら、最新の臨床試験結果も考慮し、「あきらめない胃がん治療」を常に考えながら、適切に患者さんに提供しています。

そして、食道がんや胃がん以外の疾患として、胃粘膜下腫瘍があります。その主な疾患はGISTです。GISTとは、Gastrointestinal stromal tumorの略で、消化管間質腫瘍とも言われます。通常、胃や腸などの消化管の内側は粘膜におおわれており、その下に筋肉層があるのですが、その筋肉層にある細胞が異常に増殖し、腫瘍化し大きくなると悪性化します。発生部位は胃が60~70%と最も多く、小腸は20~30%、大腸と食道は約5%と言われています。当センターでは5cm未満の腫瘍であれば、腹腔鏡下に胃部分切除を行います。このうち、胃上部にあり部分切除が困難な患者さんには消化器科医師の協力のもと腹腔鏡・内視鏡合同手術(Laparoscopy and Endoscopy Cooperative Surgery:LECS)を導入し、良好な治療成績が得られています。

下部消化管外科(担当責任者:木村正道)

大腸がんについて

大腸癌は、食生活の欧米化によって、罹患数、死亡数ともに増加しており、男女合わせると最も罹患率の高い癌の発生部位となります。当科では、低侵襲で身体にやさしい腹腔鏡下手術を積極的に行っており、日本内視鏡外科学会が定める技術認定試験に合格した医師が、大腸手術に参加しております。年間100例前後の大腸癌手術を施行しており、90%近くが腹腔鏡下手術となっています。また、手術難度の高い進行直腸癌に対しては、治療成績と整容性の両方を得るべく、必要に応じて術前化学放射線療法を併用することで、根治と肛門温存の希望に応える手術を実施しています。

2025年3月に,内視鏡手術用支援機器(hinotori™︎)が導入されました。これにより、指先の動きと同じように、手術器具の先端がしなやかに動き(図1)、より精密な手術を行えるようになります。今後、腹腔鏡手術は、ロボット支援下腹腔鏡手術に進化して行きます。

一方、大腸癌は、手術の他に抗癌剤治療や放射線治療が必要となる場合もあります。ガイドラインやエビデンスに基づき最新の薬剤を導入し、個々の患者様に応じた最適な治療法を提案しています。ステージ4の切除不能大腸癌であっても,薬剤の進歩により長期の生存が見込めるようになり、奏功例においては根治切除に持ち込めることも経験されるようになりました。外科医師のみならず、他の診療科の医師ともカンファレンスを定期的に開催し、最善の治療を選択します。更に近年では、摘出した癌病変の遺伝子変化を調べることにより、効く可能性のある薬物を探し出せることも可能となりました。必ずしも見つかるとは限らないのですが、専門の腫瘍内科医と連携したゲノム外来を通じて、必要なタイミングでがんゲノムプロファイリング検査(がん遺伝子パネル検査)を実施し、最後まであきらめない治療を行うようにしています。

肝胆膵外科(担当責任者:上野昌樹・廣川文鋭)

肝臓、胆道(胆嚢・胆管)、膵臓、そして近接する十二指腸、脾臓にかかわる外科的疾患を診療しています。その中でも、肝胆膵領域のがんは、胃がんや大腸がんと比べて難治性で手術難易度も高く、高度な専門性が要求される領域と言われています。当科では、日本肝胆膵外科学会認定の高度技能指導医・専門医や、内視鏡外科学会技術認定医が在籍しており、切除困難な肝胆膵領域がんに対しても、麻酔科やICUによる充実した管理体制を備え、関係各科と協力のうえ、根治性と安全性を重視した最適な治療を提供しています。

肝臓がんについて

肝臓がんは大きく「原発性」と「転移性」の二つに分類されます。「原発性」とはもともと肝臓にある細胞から発生したもので、「転移性」とは大腸がんや胃がんなど、他臓器のがんが肝臓に転移したものです。さらに「原発性肝臓がん」には、肝細胞から発生する「肝細胞がん」と胆管から発生する「胆管細胞がん」の2種類があり、95%が「肝細胞がん」で「胆管細胞がん」は3−4%です。「肝細胞がん」の原因は、約80%がC型肝炎/B型肝炎などのウイルス感染で、アルコールによるものが5-10%と言われていますが、近年では、代謝機能障害関連脂肪性肝疾患による肝細胞がん発がんが増加しています。

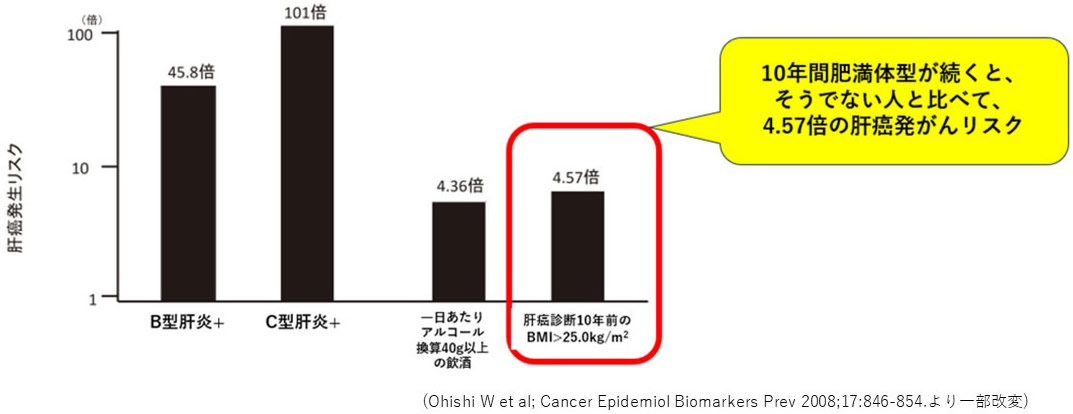

代謝機能障害関連脂肪性肝疾患とは、聞きなれない言葉でありますが、内臓肥満・高血圧・高血糖・脂質代謝異常(いわゆるメタボリック症候群)を背景とした脂肪肝・肝炎を指します。一般に、メタボリック症候群に伴い、BMI>25.0Kg/m2が10年続きますと、肝細胞癌の発生リスクは4.57倍になると言われ、アルコールを常飲される人と同じぐらいの発がんリスクであることに留意が必要です(図1) 。特に、代謝機能障害関連脂肪性肝疾患による肝臓の損傷程度(線維化といいます)が強い時は、10年で5%という発がんリスクがあると言われており、要注意な状態です。

肝細胞がんの治療

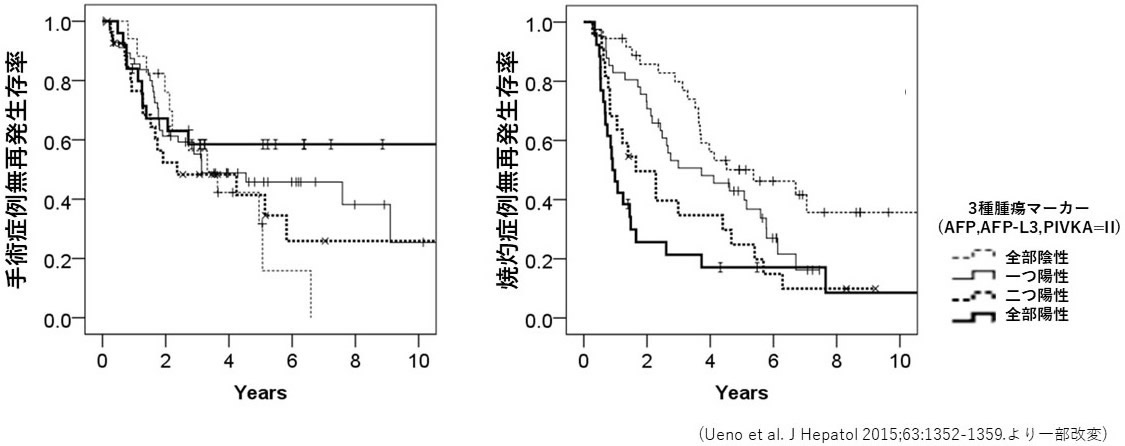

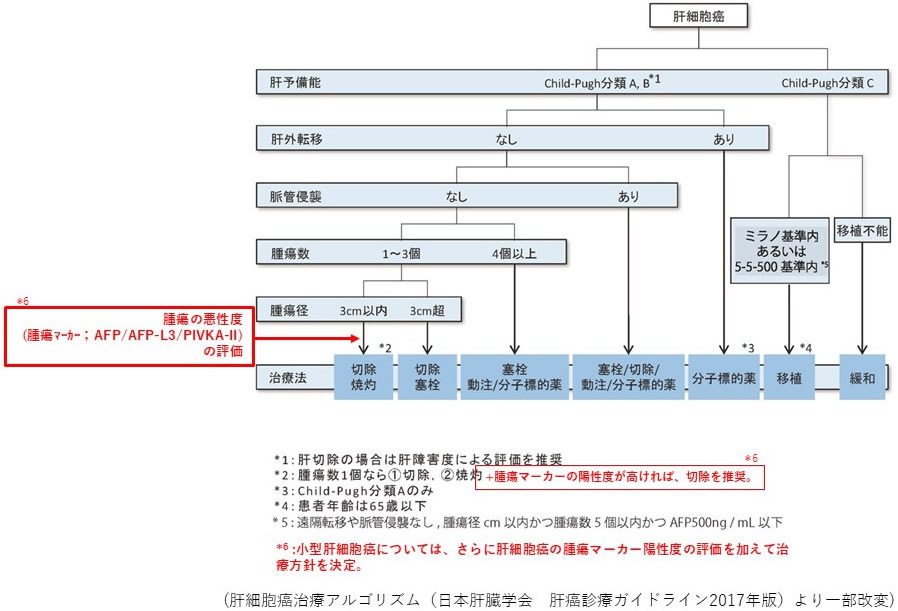

1)肝切除術、2)経皮的焼灼治療(ラジオ波/アルコール注入など)、3)肝動脈化学塞栓治療、4)化学療法/放射線治療など様々であり、当科では「科学的根拠に基づく肝がん診療ガイドライン」の肝細胞がん治療アルゴリズムを基本として、更には、小型肝細胞癌では、腫瘍マーカーの陽性度で切除治療とお焼灼治療の成績が異なることから、これらを評価項目に加えて、治療方針を決定しております(図2a, b)。

転移性肝がんの治療

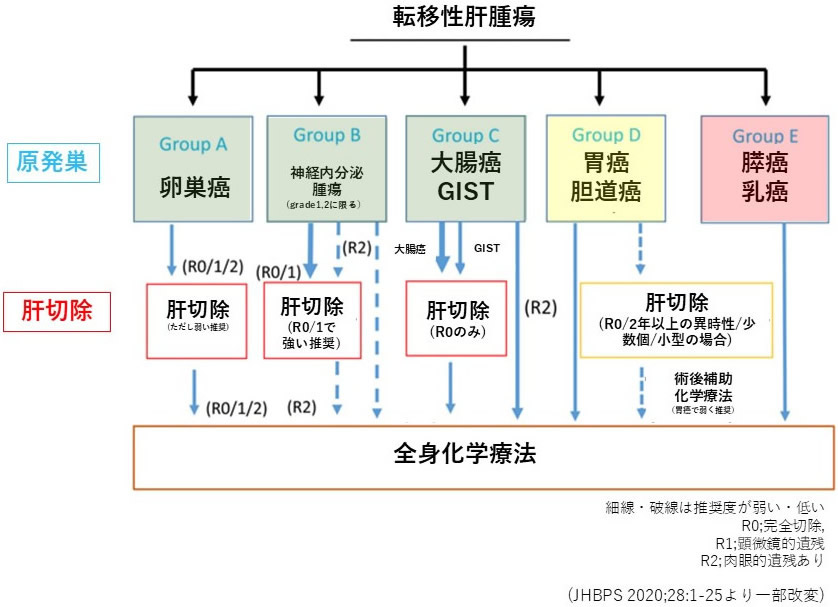

悪性腫瘍が肝臓に転移した場合の多くは、肝切除の適応となりませんが、大腸(直腸)がんや神経内分泌腫瘍からの肝臓への転移に関しては肝切除が最も有効な治療手段です。胃癌の肝転移も条件を満たせは切除治療が有効な場合があります(図3)。当科でも、腫瘍個数や大きさに関係なく以下の条件を満たせば、積極的に手術を行っております。1)耐術可能である。2)原発巣が制御されているか可能である。3)肝外転移が無いか制御可能である。4)肝転移巣が完全に切除できる。5)十分な肝機能が保持できる。

肝臓の手術について

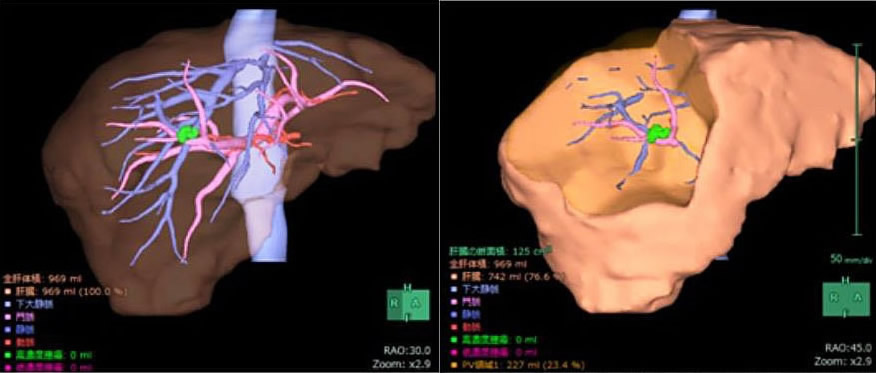

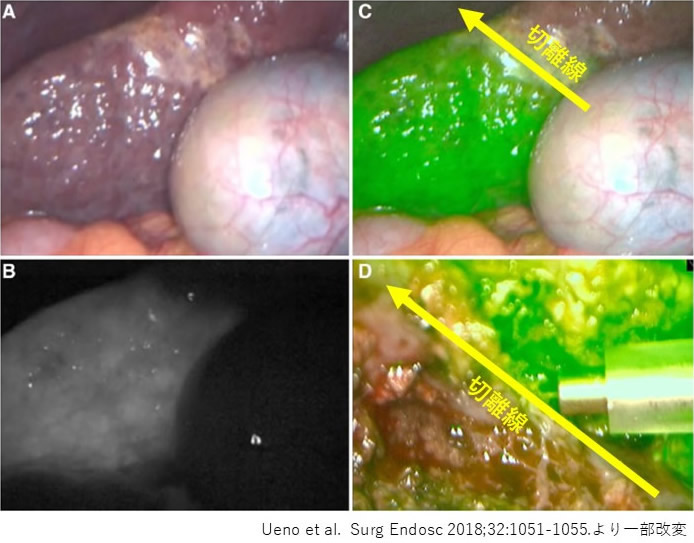

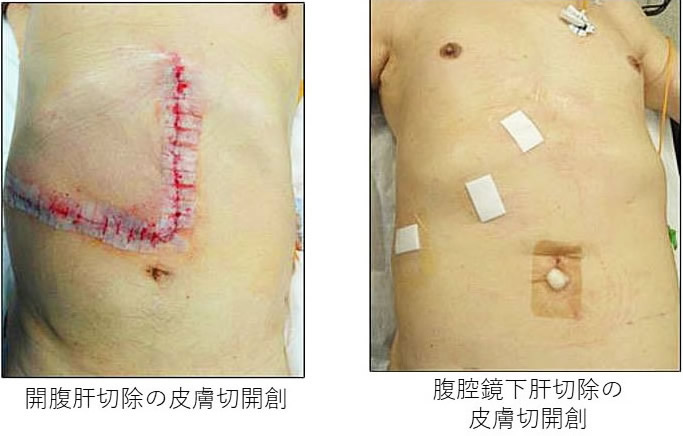

切除する肝臓の大きさは、がんの位置や血管への浸潤程度などがんに関連した因子と肝機能や全身状態など患者さん自身の因子により決定します。当科では、最新の3Dシミレーションソフトを用い、肝臓の中のがんと血管との立体的な位置関係を把握するとともに、切除肝容積の算出も行い、術前より綿密な計画をたてております(図4)。また、術中ICG(indocyanine green)近赤外光観察という特殊な観察光を利用して、切除ライン(区域)の同定(図5:動画)、微小がんの検出、胆汁漏の有無のチェックなども行い、高い根治性とともに合併症の少ない手術を目指しています。血管合併切除など超高難度手術から、腹腔鏡下手術などの身体に優しい手術まで症例に応じて行っております。当科の実績として、腫瘍の状態にもよりますが、約66%の症例に腹腔鏡の手術(図6)を提供できています。

胆道がんについて

胆道(胆管)とは、肝臓でつくられた胆汁の通り道(管)のことです。胆汁は肝臓で作られ、肝臓から一部は胆囊にためられ、それ以外は総胆管というところを通って膵臓を貫き十二指腸に排出されます。その胆汁の通り道にできた「がん」の総称が「胆道がん」です。日本では、1年に約23000人が胆道がんに罹患しており、世界的にみても頻度が高いです。「胆管がん」は男性に「胆嚢がん」は女性に多く、また原発性硬化性胆管炎(PSC)や膵・胆管合流異常症の方には高率に発生することがわかっています。近年では特定の化学物質の関与も報告されておりますが、それ以外の明らかな要因は特定されておりません。

胆道(胆管)がんの治療

一般に黄疸(胆管の閉塞により、肝臓でつくられる胆汁の消化管への流れが障害された状態)の症状を呈しますので、消化器内科と共に、まずは黄疸症状の解消に努めます。その後、病変の広がりを正確に診断したうえで、治療法を決定します。現時点において、外科的切除以外に根治を期待できる治療法が無いため、可能なかぎり手術を行います。術後の顕微鏡検査により、最終的にがんの進行度が決定され、状況に応じて、抗がん剤や放射線治療が追加されます。

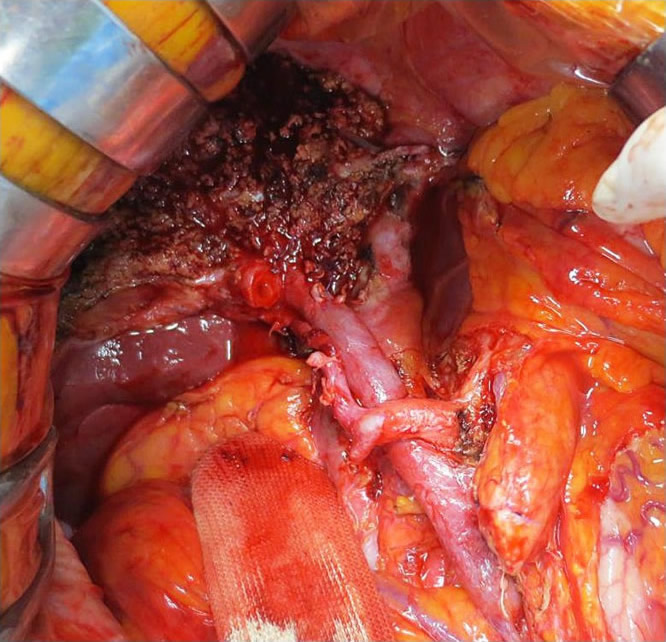

胆管悪性腫瘍の手術について

胆管は、肝内胆管と肝外胆管に大別され、肝内胆管に病変が存在する場合は、肝門部胆管悪性腫瘍手術が適応されます。時に、動脈や門脈といった血管に病変が広がっていることがあり、肝臓を養う大事な血管を合併切除し、正常血管同士でつなぎなおすという高難度の手技(血行再建術)を併施することがありますが、当科では対応可能となっています。

病変が肝外胆管に存在する場合は、胆管は膵臓に潜り込んでいますので、膵がんでも適応される膵頭十二指腸切除術を行います。血管に病変が広がっている際は、同様に血行再建術が併施されます。

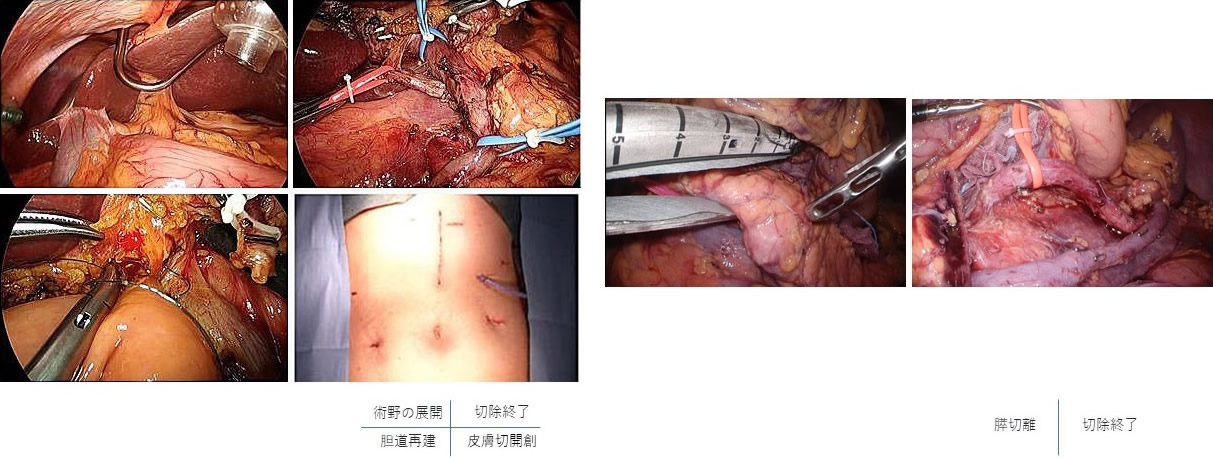

病変が肝内~肝外胆管と広範囲にひろがっている場合は、肝門部胆管悪性腫瘍手術と膵頭十二指腸切除を同時に行う、超高難度な肝膵同時切除を行う場合もあります(図7)。

膵がんについて

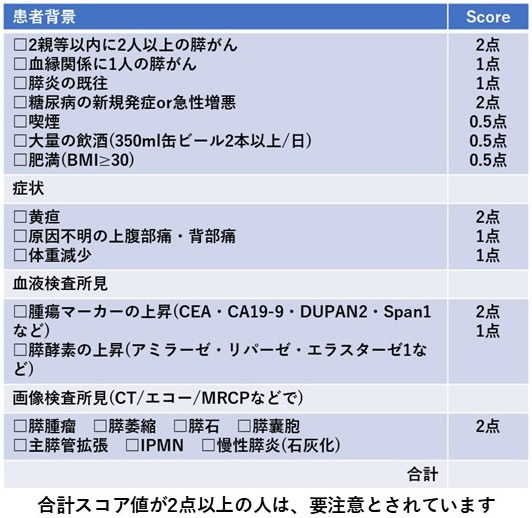

膵臓は上腹部の深い部位に位置する15cmほどの細長い臓器で、消化に関する膵液の分泌やインスリンなどのホルモンを分泌しています。早期の膵臓がんは特徴的な初発症状がなく早期発見が困難であります。また進行した膵臓がんでは、発生した部位により症状は異なり、腹痛・腰背部痛・体重減少・糖尿病の悪化・黄疸などを契機に発見されることが多いです。しかし、診断がついた段階で手術ができる患者さんは約20%にすぎず、がんの中でも治りにくいがん(難治がん)の代表とされ、我が国のがんによる死亡原因の第4位となっています。生存成績を改善される方法として、早期発見が唯一の戦略であり、当科でも消化器内科と共に、“膵がん”早期診断プロジェクトを立ち上げて、早期診断・早期治療に努めています。掲載するチェックシート(図8)で2点以上のスコア値がある人は、要注意とされています。

膵臓がんの治療

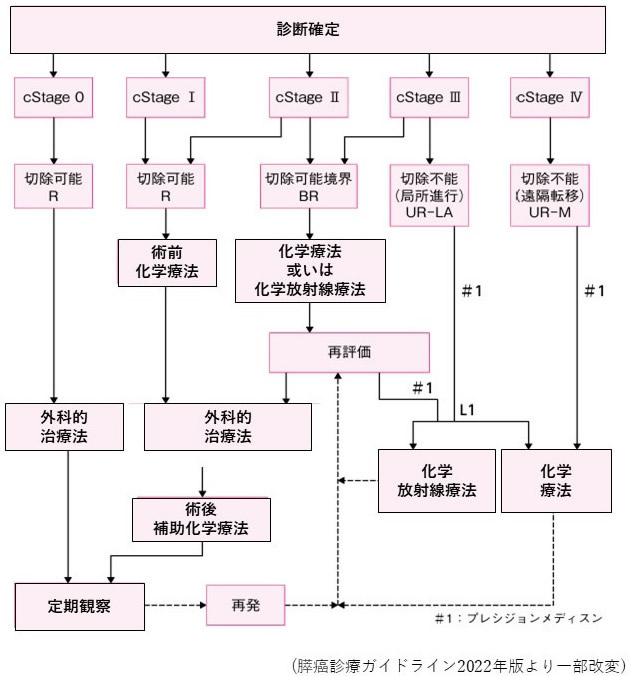

病変の広がりを正確に診断したうえで治療法を決定します。膵臓がんの基本的な治療は、外科的切除以上に効果のある治療法が無いため、可能なかぎり手術を行います。しかしながら、膵臓がんは小さいうちから周囲に浸潤して広がっていく性格を持ち、手術だけで細胞レベルで完全に取りきることが難しいため、CT画像などで切除可能と判断されても、手術前に抗がん剤治療をすることが生存成績の向上につながると証明されています。当科でも膵癌診療ガイドラインに基づいて、治療を行っています(図9)。さらに手術後の顕微鏡検査により、最終的にがんの進行度が決定され、状況に応じて、補助抗がん剤治療や放射線治療が追加されます。

手術方法は、がん周囲のリンパ節を含んだ結合組織をまとめて切除するのと、十二指腸近くに発生した場合は膵頭十二指腸切除、脾臓近くに発生した場合は膵体尾部・脾臓切除を行います。また、当科では症例に応じて腹腔鏡下手術を積極的に導入しております。

膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN)について

膵臓には嚢胞性腫瘍とよばれる病気があります。このうち最も頻度が多く、代表的なものが、膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN)です。膵臓の中には膵液を集めて十二指腸まで誘導する膵管という細い管がありますが、この膵管を形成する細胞の一部が、粘液を産生する腫瘍細胞に変化して、膵管が粘液を貯めた袋状に変化していく病態をいいます。IPMNは、ゆっくりと進行するため、多くの症例では症状はありません。時に、粘液がつまることによって膵液の流出が妨げられ、腹痛や背部痛(膵炎)を起こすことがあります。また、慢性化すると糖尿病を併発することもあります。この病気で一番厄介なのは、がん化することがある点にあります。がん化すれば膵臓がんと同様の症状が出現します。そして、進行した状態となってしまうと、通常の膵臓がんと同じく、難治性となり予後も不良となります。

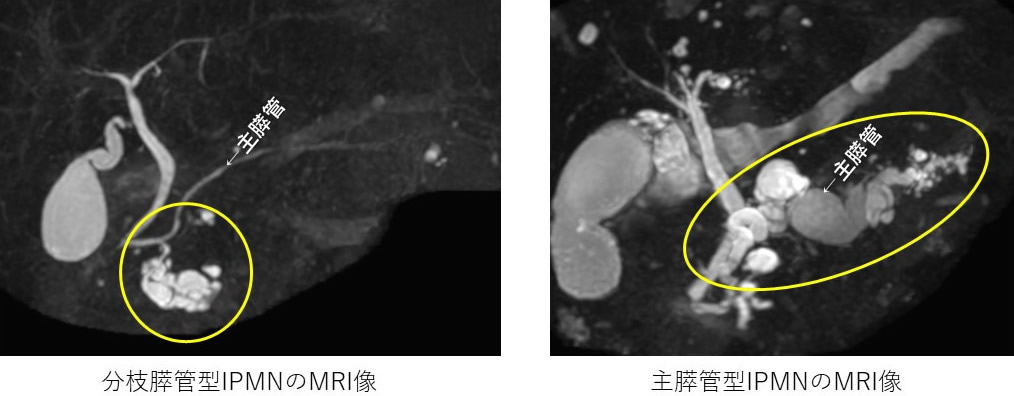

IPMNは発生部位により3つのタイプに分かれます。一つは、膵管本幹の枝の細胞から発生するタイプで、分枝型IPMNと呼びます(図10a)二つめは、膵管本幹(主膵管といいます)の細胞から発生するタイプで、主膵管型IPMNと呼びます。この場合、主膵管の内側の腫瘍性細胞から産生された粘液により膵液の流れが悪くなり、主膵管が全長にわたって、太くなるのが特徴です(図10b)。三つめは、分枝型と主膵管型が併存する混合型IPMNとなります。

IPMNの多くは、膵がんの手前の状態なので、膵がんで使われているようなステージ分類は有りません。しかし、悪性化する可能性を秘めた病態であり、悪性化までに色々な段階があるとされます。ゆっくり進行すると言われていますが、一生涯において悪性化する可能性の程度を予測することが重要となります。これまで、世界中の多くの医療施設での研究により、悪性化の危険因子となる所見が見つかっています。

①分枝型IPMNでの悪性化の危険因子:嚢胞の大きさが3cm以上であったり、嚢胞の中に腫瘍状の結節(隆起性病変)が見られたり、あるいは嚢胞壁が厚くなっているような場合は悪性の可能性が高いことが報告されています。また、経過観察中に嚢胞が短期間に急激に大きくなった場合も注意が必要です。

②主膵管型IPMNでの悪性化の危険因子:分枝型IPMNと異なり、主膵管型IPMNそのものが悪性化の危険因子とされています。とくに、主膵管の太さが10mm以上の場合はハイリスク群と考えられ、全例で外科手術が勧められています。主膵管内部に腫瘍状の結節(隆起性病変)が認められた場合には、がんの可能性がさらに高くなります。

③混合型IPMNでの悪性化の危険因子:分枝型IPMNと主膵管型IPMNに準じます。

IPMNの治療

悪性化が疑われたIPMNの治療の基本は、病変の完全切除です。明らかに進行がんになってしまった場合の治療法は通常の膵がんと同じ流れとなります。膵臓がんの項をご参照ください。IPMNの状態である限りは、膵がんと異なり浸潤傾向が無いので、最近では体への負担の少ない腹腔鏡下手術が適応できることが多くなりました(図x)。

膵臓の手術について

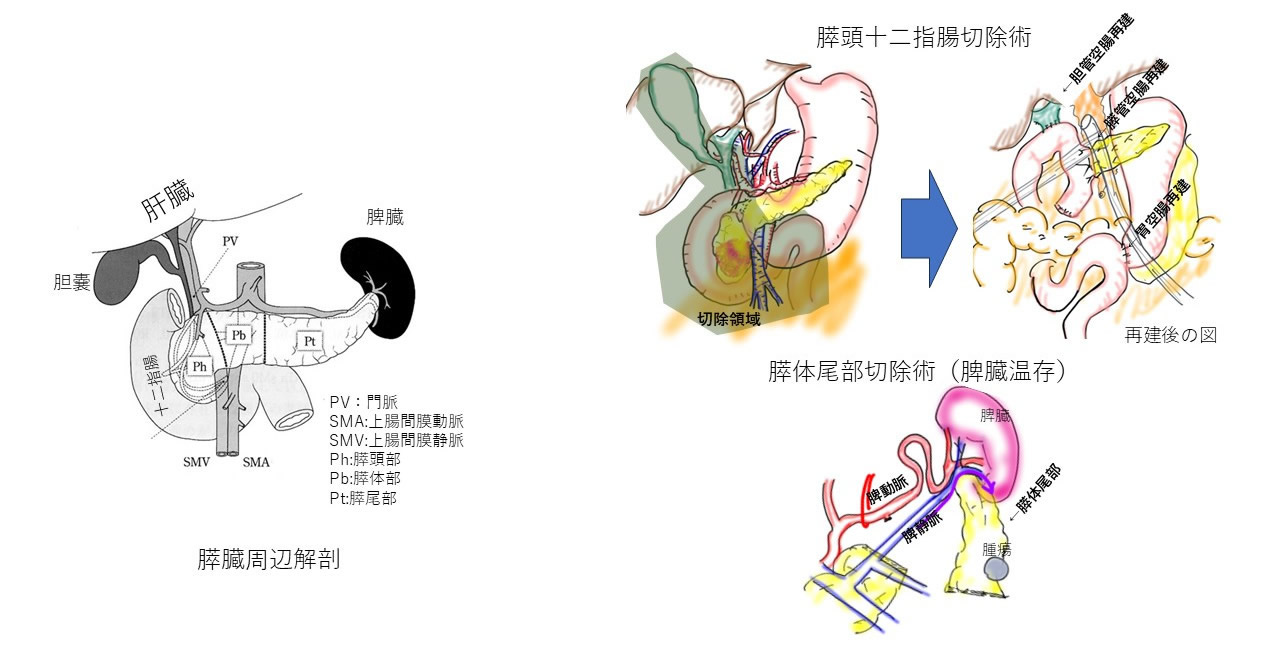

“病変部がどこにあるか”で、術式が異なってきます。膵臓は、解剖学的に、3つの部位(頭部・体部・尾部)に分割されます。病変が頭部~体部にある場合は、膵頭十二指腸切除術が適応され、体部~尾部にある場合は、膵体尾部切除が適応されます(図11)。体部に限局し、かつ、がんの可能性が少ない場合に、膵中央切除が適応されることがあります。

膵頭十二指腸切除術について

膵頭部(膵臓の右側部分)は十二指腸、胆管とつながっているため、この領域(下部胆管、膵頭部、十二指腸)に発生した腫瘍の切除を行う術式を膵頭十二指腸切除といいます。胃の出口、十二指腸、胆管、胆嚢、膵頭部の切除を行い、図のように4カ所の吻合を行います。消化器外科の分野では最も難しい手術の一つとされています。当科では浸潤傾向の無いIPMN症例では、状態に応じて腹腔鏡下(補助下)手術も行っております(図12a)

膵体尾側除術について

膵がんの場合は、周辺の郭清を伴うため、脾臓も合併して切除されますが、がんの疑いが少ない場合には、状況によって脾臓を残すことも可能です。当科では、本術式のほとんどを体の負担の少ない腹腔鏡下手術で行っています(図12b)。

膵中央切除術について

膵臓の中央部を小範囲だけ切除で、良性の小病変で膵体部に限局する際に適応可能です。膵臓の多くを温存することができるというメリットがあります。その反面、尾側膵に対する再建術が必要で、また膵離断面が2か所になるため術後膵液瘻(膵液が漏れ出し、重篤化することがある)の発生率が高まるといったデメリットもあるので、患者さんの状態に応じた適応となります。

| 図1:肝発がんのリスク要因 |

|

| 図2:(a)小型肝癌の腫瘍マーカー陽性度別切除と焼灼治療の治療成績 (b)腫瘍マーカーを加味した、当科の肝細胞がん治療アルゴリズム |

|

|

| 図3:転移性肝がんの治療フローチャート |

|

| 図4:VINCENTを用いた術前3Dシミュレーション |

|

| 図5:ICG近赤外光観察による術中区域同定(動画) |

|

| 図6:開腹肝切除と腹腔鏡下肝切除の皮膚切開創の違い |

|

| 図7:肝膵臓同時切除術の写真 |

|

| 図8:大坂南医療センター版“膵がん”早期診断プロジェクトのチェックリスト |

|

| 図9:膵癌診療ガイドラインに基づいた治療フロー |

|

| 図10:IPMNのMRI像 a)分枝膵管型 b)主膵管型 |

|

| 図11:膵臓周辺の解剖と手術の種類 |

|

| 図12:(a)腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術 (b) 腹腔鏡下脾臓温存膵体尾部切除の写真 |

|

診療実績

手術実績(臓器別)

| 主要ながん疾患・良性疾患\年度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |

| 食道がん手術 | 6 | 7 | 8 | 10 | 7 |

| 胃がん手術 | 42 | 30 | 52 | 42 | 42 |

| 大腸がん手術 | 96 | 103 | 97 | 84 | 86 |

| [結腸/虫垂がん] | 68 | 73 | 72 | 52 | 56 |

| [直腸/肛門がん] | 27 | 30 | 25 | 32 | 30 |

| 膵がん・膵管内乳頭粘液性腫瘍 | 10 | 12 | 10 | 11 | 7 |

| 肝がん手術 | 20 | 18 | 13 | 12 | 21 |

| [原発性] | 12 | 15 | 8 | 7 | 12 |

| [転移性] | 8 | 3 | 5 | 5 | 9 |

| 胆道がん | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 |

| 胆嚢良性疾患 | 78 | 99 | 84 | 80 | 94 |

| ヘルニア疾患 | 121 | 108 | 120 | 108 | 95 |

| 虫垂炎 | 21 | 29 | 31 | 13 | 18 |

| 主要ながん疾患・良性疾患に適応した術式 (腹腔鏡実施%)\年度 |

2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |

| 食道切除術 | 5 (100%) |

6 (100%) |

7 (100%) |

9 (100%) |

5 (67%) |

| 胃切除術 | 37 (97%) |

26 (85%) |

40 (68%) |

34 (76%) |

35 (74%) |

| 大腸切除術 | 80 (93%) |

113 (93%) |

106 (90%) |

95 (91%) |

86 (88%) |

| 肝切除 | 20 (67%) |

18 (39%) |

12 (17%) |

13 (0%) |

15 (0%) |

| 膵頭十二指腸切除術 | 5 (0%) |

5 (0%) |

2 (0%) |

4 (0%) |

2 (0%) |

| 膵臓体尾部切除 | 3 (100%) |

3 (0%) |

2 (0%) |

4 (0%) |

2 (0%) |

| 胆嚢摘出術 | 78 (100%) |

99 (96%) |

84 (98%) |

80 (93%) |

94 (93%) |

| ヘルニア手術 | 121 (86%) |

116 (71%) |

120 (80%) |

108 (81%) |

95 (68%) |